|

updated

|

||||

|

|||||||||||||

|

Sewing a Jacket

|

||||

| 019 | ||||

|

衿のかたちと地の目 |

|||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

|

今回は衿のかたちと地の目についてお話します。

下図は今回のジャケットの衿のパターンです。 このパターン図を見ていただくと、衿上端にヨコ地の目が通っていないことがわかります。 また衿角部分も直角ではありません。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

では、出来上がった衿はどうでしょうか。

衿の外端にヨコ地の目が通り、また衿角端にはタテ地の目が通っています 既成服では考えられない、このような柄の出し方が、アイロンのくせとりによっては可能になるのでしょうか。 |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

今回は、衿のくせとり処理によって、いったいどこがどのようにパターンが変化しているのかを検証してみましょう。 |

|||||||||||||||||

|

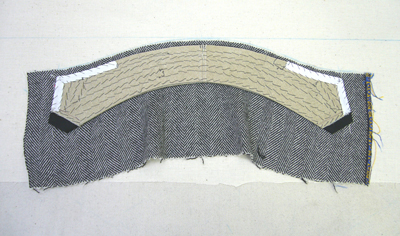

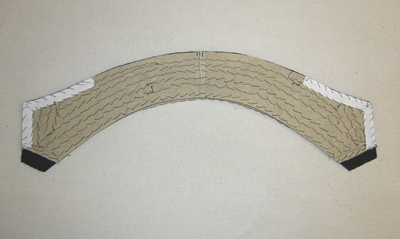

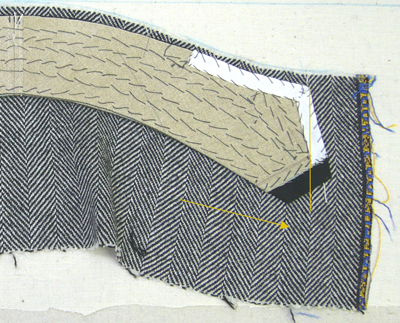

下写真は表衿をくせとり処理しようとする衿外回りのカタチです。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| このアイロン処理をパターンで展開してみましょう。まずは展開線を肩線付近にいれます。 | |||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 羽根衿は、衿腰線をたたみます。 衿外回りは仮縫いで約7mm伸ばしていましたからその分量を開きます。 その結果、衿腰線の傾斜度が5cmとなるように、たたみ分量を調節します。 衿腰は、羽根衿でたたんだ同分量を同位置でたたみます。さらに衿付け側をアイロンで伸ばした分量を開きます。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

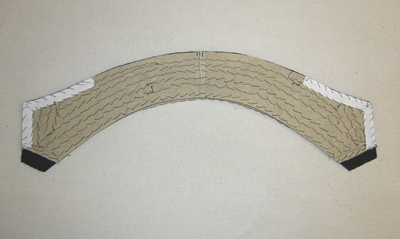

| ではパターンと実際にくせとり処理した衿のかたちを比較してみましょう。 ほぼ同じかたちになっていることが下の写真からわかります。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| これをレディスの既製品として考えると、地衿の衿腰を半身で5mmほどいせるでしょうか。 それに応じて、表衿を月腰衿との接ぎ仕様にします。 そのパターンは下図のようなかたちとなります。 先ほどのくせとり処理後のパターンと比較すると、羽根と衿腰との間の開き量そしてその結果のかたちがこんなにも違うことにあらためて気づかされます。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 次は衿角端のタテ地の目についてお話します。

下写真は表衿端に、くせとり処理した地衿をすえた状態です。 ここに無理やりタテ地の目を通そうとしていますので、つけ側の地の目を矢印方向に移動させる必要があります。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| back page | ||||||

| next page | ||||||

|

|

||

|

All right reseved Copyright(C)2003-2006. iwaps.com |

||