|

|

|

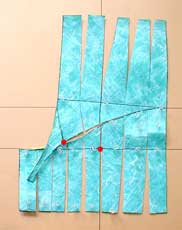

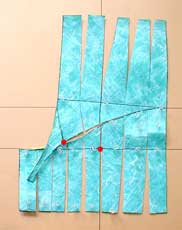

紙貼り展開 (後ボディ)

|

|

|

●後ボディの展開

|

|

|

前と同様にまずはヒップ線を水平にするためにウエストからヒップに向かって切り込みをいれていきます。腰の丸みが高いところではダーツをつくるように切っていきます。(図8)

次に殿溝線のに切り込みをいれます。この時、ヒップの脇線はつながった状態にしておきます。さらに曲面が残っている個所に切込みをいれ、平らにします。(図9の赤線) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8

|

|

9

|

|

|

|

次に、股上線を水平に据えていくため、裾から殿溝線に向かって切り込みを入れていきます。まずは股上線と後折山線の交点(red point)をとめ、股上線を水平に据えます。後ボディは大腿部の曲面がそっているため、前のような重なりは現われません。

ヒップの脇点をとめます。前同様に距離が長い分を浮かしてとめます。それから殿溝線と後ワタリ基準線交点(red point)で脚部側と体幹部側の各パーツが接するように、なおかつ後ヒップ線が直線になるように後中心線上のヒップ点をとめます。 |

|

|

|

|

|

|

|

10

|

|

|

|

最後に後股ぐりをすえます。前とやはり同様に股ぐりパーツに切り込みをいれます。そして股ぐり線を自然なカーブでなおかつできるだけ渡り巾を広げないようにして股下交点をとめます。この時にもやはり後ワタリ基準線上で開きがつくられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

11

|

|

|

|

脚があることとないことでの股ぐり形状の違い

|

|

|

前の鼠径溝線と後の殿溝線で脚部を切り離した状態が下のようなかたちになります。前股ぐりは直線形状になっています。そして後はどうでしょうか。パンツパターンでは見慣れた後中心の倒しがほとんど見られず、ウエストに対してほぼ直角形状となっています。また股底へ向かっての股ぐり形状はどうでしょうか。パンツに見られるような形状ではなく、やはり直線に近いカーブとなっています。

脚のつかない構造アイテムにおいては、このように股ぐりカーブが脚に影響されないため、ヒップ線から下の股ぐり形状がパンツとは異なるカーブを描くことがわかります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

前

|

|

後

|

|

|

|

後ヒップ線の傾斜

|

|

|

後ヒップ線が脇から後中心に向かって傾斜していることが下図でわかります。ここが前と比較してはっきりと違う点です。

前の展開順序としてはヒップ線を水平にしてから股上線を水平にしました。しかし後はお尻の凹凸があるため、ヒップ線は水平にはなりません。

では、なぜヒップ線は後中心に向かって上がっているのでしょうか。これは水平にできる股上線を基準にしてヒップをすえたからです。股上線とヒップ線間の距離でもっとも長い個所が実は後のワタリ基準線なのです。そしてこの高さがヒップ線を持ち上げているわけです。そのためスカートはヒップ線を水平基準にしていますが、パンツは股上線を水平基準にしてパターン設計します。 |

|

|

|

|

|

|

|

展開図からの疑問点

|

|

|

| 前後股ぐり交点の位置を見ると後側が前よりも下がっています。またワタリ基準線上での開き量も後が多くなっています。また一般的なパンツパターンに比べると後中心線の傾斜も非常に少なく直角上の形状になっています。こうした疑問を次のコーナーから始まる「股ぐりの不思議」で解き明かしていきたいと思います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前後展開完成図

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|