|

updated

|

|||

|

||||||||||||||

|

続き袖を考える 8

|

|||||

| 008 | |||||

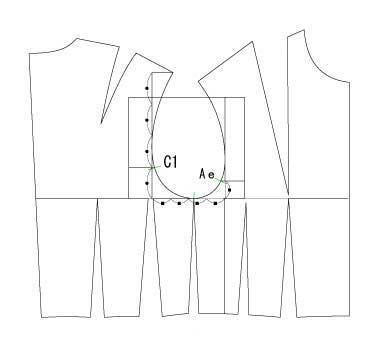

| 【 袖の目の作成 】 袖枠ができましたら、袖山を描きます。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| 今回は前後に厚みの差大きくしない袖を作成します。 そのため袖山の高さも前後の差をそれほどつけずに袖の目を設計します。 |

||||||||||||

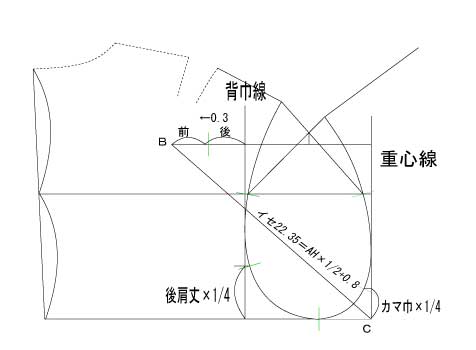

| 袖の目の枠は袖山・袖巾によって決まりますが、ミューラー法ではそれに加えてイセ分量を設定します。

C−Bの斜め寸法をイセ量としてAHの半分にある数字を増減させます。その寸法はAHに対してのイセ割合で決めます(007参照) イセと袖山を決めることによって袖巾を求めたり、逆にイセを設定後に袖山と袖巾を調整することも可能で非常に便利な方法です。 ただしこの増減数値は絶対値ではないため、ある程度の目安として使われることをお勧めします。 右図は袖山とイセ(AHに対して8-10%の量)を第1条件として設定しその結果袖巾を求めています。求められた袖巾からカマ巾を引いた分量の半分に対して0.6cの差をつけて前後に厚みを配分した図です。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

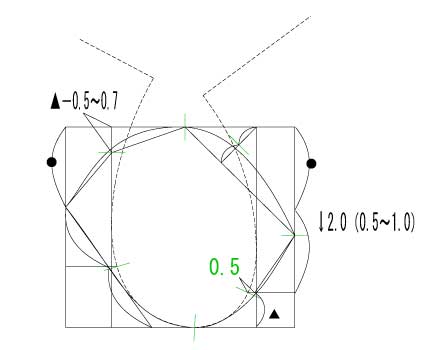

| 袖の目の書き方は種々様々ですのでこの方法はその1つとして書いております。

前後の袖の厚みの差を大きくつけない場合はこの目のように前後の目の折り返り点の高低差もそれほど変りません。これは比較的前側に厚みがある袖の設計となっています。 |

||||||||||||

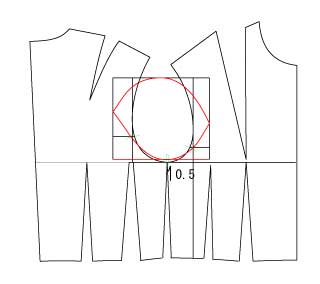

| 袖の目が完成しましたら、袖つけ線を身頃の袖底から0.3〜0.5c上げます。 AHのカーブ線を使って前後カナメ位置から袖底を振り上げます。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| なぜ袖底を上げる必要があるのでしょうか。 続く・・・ |

||||||||||||

| back page | |||||||

| next page | |||||||

|

|

||

|

All right reseved Copyright(C)2003. iwaps.com |

||